概要

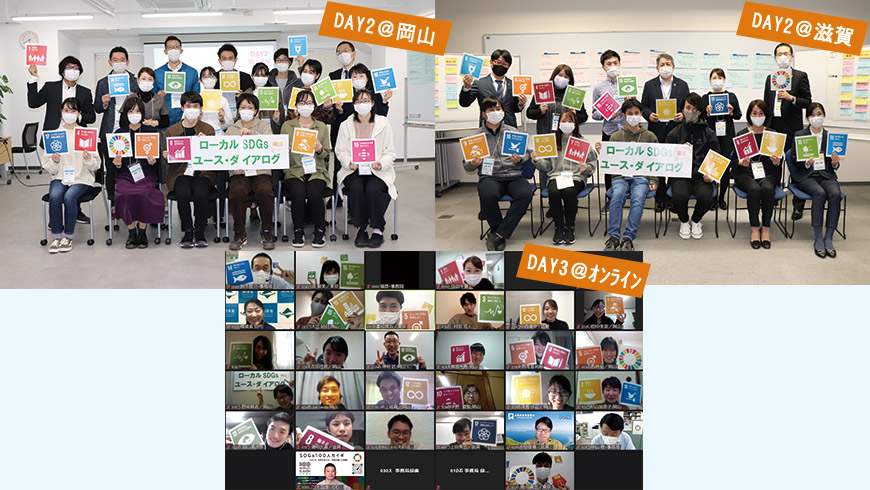

令和3年3月、地域で持続可能な開発目標(SDGs)に取り組んでいる、またはこれから取り組む意志があるユース世代(18歳~30歳程度)を対象に、地域における課題解決や新たな価値の創造を通して、サステナブルな社会づくりに貢献できるリーダーの育成を目的に、3週末連続のセミナー「ローカルSDGsユース・ダイアログ」を岡山県と滋賀県で、対面とオンラインを併用し開催しました。

両県ならびに近隣府県から集まった、地域の未来を担うユース世代総勢24名(岡山会場:16名、滋賀会場:8名)が参加し、その内、岡山、滋賀の各会場では、それぞれ3名のユースがファシリテーター役も担い、プログラムを進行するなど、ユース世代が共に学び合う、新たなスタイルでの実施となりました。

参加者たちは、対話と交流を通じて、SDGsについて学び、理解を深め、地域の未来のビジョンを共有しながら、志を同じくする仲間との「コミュニティづくり」を行い、今後の活動のきっかけとなる、それぞれの「やりたい種」を探し、新たな一歩を踏み出しました。

ローカルSDGs(地域循環共生圏)とは、各地域が足もとにある地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、環境・経済・社会が統合的に循環し、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方であり、地域でのSDGsの実践を目指すものです。環境省ローカルSDGsサイト

| 日時・会場 | プログラム | |

|---|---|---|

| Day1 SDGsを学び、 仲間と出会う |

3月7日(日) 13:00~16:45 オンライン 岡山・滋賀合同 |

|

| Day2 仲間とつながり、 未来を想像し、 やりたい種を見つける |

3月13日(土) 10:30~17:30 岡山会場 セントラルフォレスト |

|

| 3月14日(日) 10:30~17:30 滋賀会場 ピアザ淡海 |

||

| Day3 地域を越えて、 生み出した種を育てる |

3月21日(日) 13:00~17:00 オンライン 岡山・滋賀合同 |

|

- 主催:環境省

- 運営事務局:五井平和財団

- 後援:

文部科学省、日本ユネスコ国内委員会、公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟、ESD活動支援センター、滋賀県、滋賀県教育委員会、岡山市、岡山ESD推進協議会、近畿ESDコンソーシアム、滋賀SDGs×イノベーションハブ - 協力:

NPO法人場とつながりラボhome’s vi、こども国連環境会議推進協会、SDGsネットワークおかやま若者部会

DAY 1 – 3月7日(日)@オンライン

初回となるDAY1は、オンライン会議システムZoomを活用して岡山・滋賀合同で開催しました。オンラインならではのメリットを活かし、各種オンラインツールを活用しながら、プログラムを進行していきました。

第1部 旅の始まり、足場をそろえる

冒頭、事務局より、ダイアログの目的やプログラムの進め方、参加者と同じ世代のファシリテーターの役割(プログラムに参加しながら進行も行うが、参加者と同じユースとして共に地域でSDGsに取り組む仲間)、また3日間を有意義に過ごすためのグランドルールやプログラム中で使うオンラインツールの操作方法、参加者専用のFacebookグループの活用方法などを全員で確認しました。

その後、主催者を代表して、環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室長の三木清香氏より参加者に向けたビデオメッセージ「ユースとつくるローカルSDGs」が上映されました。

- SDGsや地域の実践例を学ぶ。

- 地域の未来について、共に考えビジョンを描く。

- 同じ志を持つ仲間と出会い、語り、自分の原点や仲間とつながる。

- 地域でつながり、地域を越えてつながる。

- 持続可能な未来に向けて、次への一歩を見つける。

第2部 心をゆるませる、学びあう

第2部の冒頭では、参加者同士の関係性を深めるため、グループに分かれ、アイスブレイキングを行いました。

緊張が和らいだ参加者たちはグループ内で「何をやっているのか、なぜ参加しようと思ったのか、最近興味持っていることは」など、自分のことを語り合い、お互いの多様な価値観に触れました。

続いて、SDGsについて学ぶセッションに移り、環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室室長補佐の田代久美氏より「ローカルSDGsを創る仲間になろう!」というテーマで、ローカルSDGsやSDGsの本質について講演がありました。田代氏は「SDGsはドベネックの桶のように全部頑張っても1つのゴールが頑張りきれなかったら、結局一番低いところに全体のレベルが引っ張られてしまうので、全部のつながりを考えながらレベルをあげていくことが必要であり、それがローカルSDGsの目指す地域循環共生圏のイメージです。」と語りました。

次に、こども国連環境会議推進協会事務局長の井澤友郭氏より「SDGsとはなにか? ~ 私たちの選択が未来を変える」というテーマで講演が行われました。

参加者たちは、SDGsが我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030アジェンダであり、また、世界に比べて日本の達成度が低い項目や進捗度などについて、井澤氏より出題されるクイズに応じながら学びを深めていきました。

また、ワークショップ「SDGs×問い ~『問い』を立てることから始めよう」では、井澤氏が、課題の発見・解決のために必要となる思考の領域を広げる「問い」づくりのポイントなどについて解説し、参加者たちもそれぞれの具体的な問いづくりにチャレンジしました。

DAY1の最後に、各参加者は「今日の学び、気づきのベスト3」を参加者専用のFacebookグループに投稿し感想を共有し合いました。

- 学びとは掛け算であるということ。

- 問いのブラッシュアップによって思考の領域をフォーカスする、ということ。

- 17のゴールが互いに密接に関わっているということ。

- ローカルSDGsについて、目指す方向性やいろいろな取り組みがあることを知れた。

- 地域を越えた参加者との意見交換ができ、共感できる感覚が心地良かった。

DAY 2 – 3月13日(土)@岡山 / 14日(日)@滋賀

DAY2では岡山県岡山市と滋賀県大津市それぞれで徹底した感染症対策のもと、対面開催で行われ、各地3名のユースがファシリテーターとして、プログラムを進行しました。

参加者たちはお互いの多様性に触れながら、ローカルSDGsの視点からさまざまな課題に向き合い、じっくり語り合い、仲間と共に未来ビジョンを描きました。そして、今後の自らのチャレンジの基となるMY SEED(やりたい種)を見つけ共有しました。

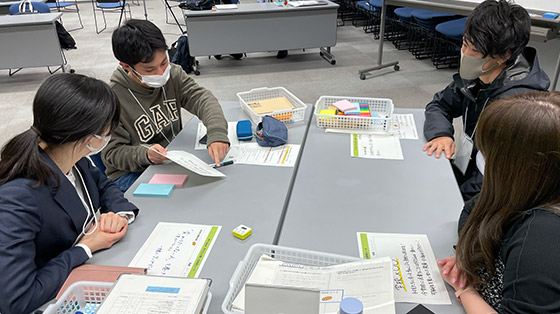

第3部 じっくり語り、仲間とつながる

DAY1の感想や振り返りをした後、グループ対抗のアイスブレイクが行われました。速さを競い合うゲーム形式のワークを通じて、メンバー同士でたくさんコミュニケーションをとり、力を合わせながら、チームワークを高めていきました。

その後、お互いの人生のストーリーやなぜSDGsに惹かれているのか、チャレンジしたいこと、悩み、課題を共有し、自分自身やお互いと深くつながる対話の時間を過ごしました。また相手の話から見えた、その人の素晴らしさを付箋に書き一人一人の魅力を見える化しました。

第4部 未来のビジョンを描き、私や私たちのチャレンジを始める

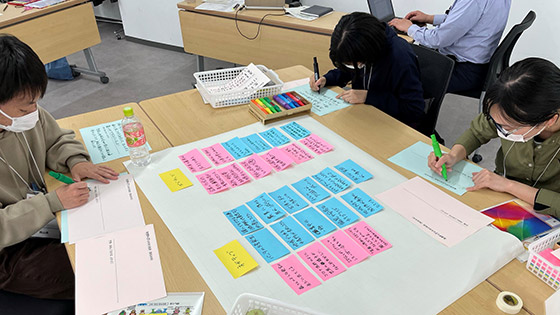

続くセッションでは、過去と未来に意識を広げ、今ある価値観や思考を越えて新しい発想を生み出していく、「タイムマシン」と「シェアードビジョン(未来像の共有)」の2つのアクティビティを行いました。参加者全員で「10年前には無かったが現在あること」を振り返り、次に「この先の10年でどんな未来になっているか」を5つの視点(私、テクノロジー、教育、地域、SDGsの観点)から具体的に想像し、ポジティブな未来像を描いていきました。

未来像を描いた後は、2030年に向けて、より良い社会をつくっていく上での良い兆し(追い風になっている出来事)と悪い兆し(後退していること)を、「グローカル」(世界~地域)の視点で考えながら、現状を分析していきました。そこから見えてきたネガティブな未来をポジティブな未来に変えていくために、地域やユースにどんなことが出来そうか、その変化の打ち手(解決策)を参加者同士で話し合いました。

また、ゲスト講師からは地域におけるSDGsの実践例を学ぶ講演がありました。

岡山では流尾正亮氏(岡山市岡山っ子育成局こども園推進課副主査)が「岡山のサステナビリティをめぐるお話」というテーマで、公民館など市民活動が活発な岡山は、サステナビリティに関する活動が古くから行われている点、また、大学・学校・テレビ局・銀行・NPOなどさまざまなセクターによるSDGsの具体的な取り組みを挙げながら、SDGs未来都市である岡山について紹介しました。

滋賀では小玉恵氏(たねやグループ社会部部長)が「たねやグループのSDGsアクション」というテーマで、たねやは創業100年を越えるお菓子屋だが、顧客第一の経営理念や、美しい自然を守り次世代に継いでいく環境方針、社員の75%を越える女性が活躍できる職場づくりなど、昔から自然とサステナビリティに取り組んでおり、それらが会社のSDGs宣言につながっている点など、自然や地域と有機的につながる企業のあり方について語りました。

DAY1から続いてきた一連のワークや講演を経て、参加者たちは、それぞれが「2日間で心に響いたこと」「未来ワークを通して、変化を生むために大事だと感じたこと」「自分はどういうことに取り組みたいのか、勉強したいのか」など、静かに内省し、「MY SEED(やりたい種)」を見つける時間を持ちました。自分の源泉や多様性との出会い、未来像や世界・地域が重なるところに、新たな一歩につながる自らの「やりたい種」を探しました。

その後、グループ内でお互いの「種」を共有し、感想やアドバイスを交換しながら磨き合いました。

- 地域での実践例にフォーカスすることが無かったので、地元企業のSDGsの取り組みを知ることができたことは深く考える良い機会となった。

- 10年前の当たり前が今の当たり前ではない。未来に向かって、今何をしなければならないか

を考えるきっかけになった。 - グローバル、ローカルの問題の規模に関わらず、「私たち」の主語で考えられたのが一番大

きかった。これから当事者として「私たちは」の主語で考えていきたい。 - SDGsという言葉は共通語なので、他の分野との連携が出来る人間になりたい。

DAY 3 – 3月21日(日)@オンライン

DAY3は再び岡山・滋賀合同でオンラインで開催しました。参加者たちは持続可能な未来に向けて、次への一歩を模索しました。

第5部 前に進む、終わりは始まり

DAY3のメインプログラム「この指とまれ! 分科会」は、DAY2の中で見つけた「MY SEED」(やりたい種)をさらに育てるために、岡山・滋賀の両会場から各5名の有志が提案者となり、10のテーマの分科会を1部・2部に分けて行いました。参加者たちは、各提案者からのプレゼンテーションを聞き、自らが参加を希望する分科会にエントリーし、それぞれのオンライン上の部屋に分かれました。

各分科会は、チェックイン、提案者による背景説明、質疑応答&アイディア出し、という流れで進められ、今後の活動に向けての意見交換が行われました。

| 参加者が提案した分科会テーマ |

|---|

| ユースが SDGsについて学び合いモチベーションを高められるイベントの定期開催 |

| 地域の環境保全への取り組み |

| 無理のないリサイクル |

| SDGsによる組織や専門などの「縦割り」を越えた活動づくり |

| ローカルとグローバルからの SDGs へアプローチ |

| 留学生と日本人の交流の場づくり |

| 環境問題 × ビジネス(企業の取り組みや事業化の工夫の業界ごとの比較、検討) |

| SDGsに取り組む学生団体の継続 |

| 学校 × 〇〇(学校の新たな可能性と発展・仕組みづくり) |

| 社会的不利な人たちが参加できる場づくり |

最後に、各自が参加した分科会の学びや3日間のプログラムを通しての感想や気づき、次のステップへの抱負などを共有しました。

- SDGsの理解を広めていくイベントを主催してみたい。

- 温暖化や海洋プラスチックごみに関する講演会を開催したい。

- グローバルとローカルを掛け合わせた視点を現場で実践していきたい。

- 高い志を持つ学生が活躍できるような場を提供していくことが次の自分のやるべきことだと思うので、これからも皆さんと一緒に活動していきたい。

- 小さなアクションを取りつつも、自分がSDGsにどのように関われるのか考え、さまざまな人々と協調し合いながらビジネスになるような取り組みをしていきたい。

講評

- プログラムを通して得た学びや体験、自己肯定感を次は「体験から学ぶこと」や「自己効力感」につないでいくことが大事です。(井澤友郭氏/こども国連環境会議推進協会事務局長)

- SDGsを達成することも大事だが、その後の世界を考えることも大事。今ここにいる一人一人の皆さんと2030年の先の世界がどうなっているのかを一緒に見たいし、一緒につくっていきたい。この3日間で「さようなら」ではなくて、ぜひ一緒の旅の仲間として、この後もやっていきましょう。(田代久美氏/環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室室長補佐)

参加者アンケート

参加者アンケートを実施したところ、19名より回答が得られました。「SDGsについて学びと理解が深まったか」と「自分の意識や行動に変化はあったか」という問いについては9割以上の参加者が肯定的に回答。参加者にとって、概ね満足度の高い学びや自身の変化を実感する結果となりました。

参加者アンケートのコメント(抜粋)

- 社会問題は複雑多様化しており、一つを解決すれば済むものはないことが分かった。広い視点を持って問題を捉えていく必要があると感じた。

- SDGsについて考えることがこんなにも楽しいと思っていなかったのが大きな発見である。

- 知識を得ても「行動」しなければゼロになるということを学んだ。大学生として、まずは地域での活動に積極的に取り組んでいきたい。

- 社会課題はまだまだ解決に向けて動いている真っ最中で、しかも深刻度は増しているが、まず自分たちがなりたい未来を創造していくことが問題を解決する力になることが分かった。

- 今回の経験を通して「何かアクションを起こしてみたい」という人に対して、自分の立場や経験、得意なことを活かして背中を押したり、サポートしたりする活動をしたい。

- 折角出てきたアイディアをしっかりと自分たちのものにできるように、早速、自分たちの行動につなげていきたい。

ファシリテーターの育成

本プログラムでは、ローカルSDGsの実践の中心的な役割を担うことが期待される各開催地およびオンライン担当のユース9名を、プログラム進行を担うファシリテーターに選定し、NPO法人場つながりラボhome’s vi代表理事であり東京工業大学リーダーシップ教育院特任准教授の嘉村賢州氏の指導によるファシリテーション研修会をイベントの前後に実施しました。研修を通じて、一つ一つのプログラムの目的や意味を共有すると共に、ファシリテーション技術の向上が図られ、当日の円滑なプログラム運営とコミュニティ形成に貢献しました。

- 参加者でありながら、ファシリテーターも出来て、特殊な経験となった。

- 丁寧なプログラム設計やレベルの高い手法を学べた。自分の仕事に活かしていきたい。

- ファシリテーターがロールモデルとなり、次なるファシリテーターを育成していきたい。

- 分科会を主催した参加者たちの成長を感じた。「点」の学びを「線」にしていきたい。

研修講師(嘉村賢州氏)のコメント

ファシリテーターが適切な空気を作り、自分の中で筋を通して進行したことで、参加者が迷わず活発な話し合いへと広がっていった。素晴らしいファシリテーションだった。

取り組みの継続や更なる発展に向けて

SNS、メーリングリストの活用

プログラム実施に先立って、ユース同士が、ローカルSDGsに関する各種情報や意見の自由な交換・交流を行い、ネットワーク形成を図れるよう、参加者、ファシリテーター、運営事務局メンバー限定のFacebookグループ「ローカルSDGs ユース・ダイアログ」が開設され、終了後も活用されています。また、全参加者やファシリテーターらが自由に情報交換を行えるよう、メーリングリストも運用されています。

参加者たちの新たな一歩

ダイアログ終了後、早速、新たな一歩を踏み出した参加者もいます。

岡山では地元の若者グループと協働で、より多くのユース世代にSDGsを広めるイベントや、国際交流イベントが計画され、実現に向けて具体的なアクションが始まりました。

また、他のユースグループによるSDGsやESDに関する勉強会に参加し、積極的に新しい仲間を作り始めた参加者もおり、さまざまな形でユース・コミュニティの輪が広がっています。

新型コロナウイルス感染症予防対策について

岡山・滋賀両県の会場における対面開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、参加者やオブザーバーをはじめ、講師、ファシリテーター、運営事務局担当者を含む全員が、検温と健康観察を行い、マスク着用、手洗い・消毒、換気等、徹底的な対策を講じました。

本プログラムは環境省「令和2年度ローカルSDGs ユースセミナー業務」です。