夏休み期間中の2024年7月30日(火)~8月3日(土)、5日間連続のプログラム「ワールドピースゲーム」を、地球っ子広場特別企画として、都内の学校で開催しました。

東京や神奈川、遠くは岩手、また海外からの一時帰国中に集まった参加者は、小学4年生から中学1年生までの総勢26人。彼らは、仮想国家、国連、世界銀行など、7つのチームに分かれ、世界が抱える現実さながらの様々な課題の解決に挑みました。

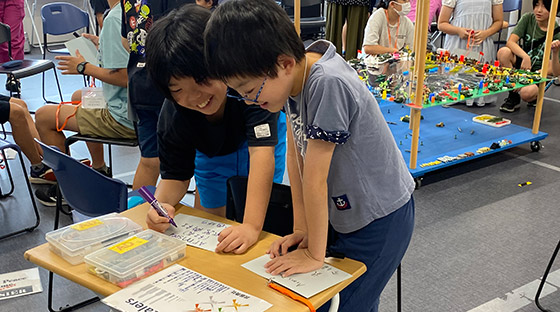

様々な共同作業を通して、お互いの距離が縮まる。

ワールドピースゲームは、1978年に米国の小学校教師であるジョン・ハンター氏が、非暴力の思想に基づいて考案した、課題解決型の教育シミュレーションゲームで、世界34カ国で実施されています。

子どもたちが仮想4カ国や国連、世界銀行などのチームに分かれ、自分たちだけの力で、仮想世界で起こっている現実世界さながらの複雑な課題の解決に挑み、平和を目指します。ゲームの勝利の条件は、「全ての課題の解決」と「全ての仮想国の資産をスタート時より増やす」こと。日本では、一般社団法人 ワールドピースゲームジャパンのファシリテーターが運営・進行を行っています。

| Day 1 | 各国の現状説明 |

|---|---|

| Day 2 | 課題の説明 |

| Day 3/4 | 交渉・宣言タイム |

| Day 5 | ゲーム終了 振り返り・各賞投票・表彰 |

みんなで力を合わせ世界の様々な課題解決にチャレンジ

初日の冒頭、川村真妃常務理事が「未来の世界を平和にするためにできることはたくさんあるということに気づいてもらえる、この素敵なゲームを是非楽しんでください」と参加者に呼びかけました。

全員に配布された「クライシス(危機)レポート」には、領土を巡る対立や複数の国を巻き込んだ環境汚染問題など、仮想各国間の複雑な国際関係が反映された問題をはじめとして、偶発的事故、また、軍備拡大に伴う他国の領土・領海への侵略、サイバー攻撃、移民・難民問題、宗教対立、エネルギー資源を巡る争い、環境破壊や地球温暖化に連動する経済危機など、23もの課題が記されています。

他国との交渉を前に、チーム内で意見を出し合い、まとめていく。

ゲームが始まると、ファシリテーターを務める望月理奈さんによる指示は一切ありません。「子どもたちの平和をつくる力を信じて託す」ことが、このゲームが大切にする価値観だからです。参加者たちは、目の前の高さ約150cmの4層(宇宙・空・地上・海底)からなる大型タワーに配置された、仮想各国の資源、施設、軍備などのコマを動かしながら、世界の状況を俯瞰し、複雑に絡み合う課題の解決に向けて、全て自分たちで考え、行動に移さなければ、目指すゴールに到達できません。

「世界を平和にする」という決意のもと、皆それぞれに役割を理解し、各チーム内での意思疎通を図りつつ、ゲームを進めました。中でも、仮想4カ国のメンバーは、自国の利益を守りながら相手国と良い関係を保てるよう、チーム内でアイデアを出し合いながら、様々な交渉に臨み、国連や世界銀行にも、積極的に話しかけていました。国連や世界銀行は、最善の協力ができるよう仮想各国の変化する状況の把握に努め、また、武器商人のチームも軍縮などの世界の動きに合わせ、何ができるか、頭をひねっていました。

全ての課題を解決し世界平和の実現へ

最終日の終了間際まで、仮想4カ国の首相や各大臣役の参加者たちが、交渉や譲歩などを行い、国連や世界銀行による公平な立場からの介入や協力も得ながら、条約の妥結や貿易の拡大、新たなエネルギー資源の開発、軍備の縮小による緊張緩和などを繰り広げ、見事に勝利し、「平和」のゴールに到達しました。

最終日には、保護者が、最後まで諦めずに未解決課題に取り組み、交渉を続ける子どもたちの姿やゲーム全体の振り返りの様子を見学しました。そして、人権、戦略、世界平和の分野で特に貢献した参加者が、投票によって選出・表彰され、また、五井平和財団からは全員の貢献をたたえ、参加証を手渡しました。参加者や保護者のコメントからも、今回の特別企画が、子どもたちが今後、世界の課題に関心を持ち、それらの解決に主体的に取り組む姿勢、また、平和達成に向けた道のりについて自ら考え、多様な考え方を持つ人々と協力するきっかけや学びにつながったことが伺えます。

今回の開催は、本誌95号での川村真妃常務理事とワールドピースゲームジャパン代表理事の谷口真里佳氏との対談を機に実現しました。これからも当財団では、次世代の子どもたちが、平和の精神や協調性を育みながら、世界に視野を広げ、それぞれの将来の夢や目標を追求していけるよう、時宜に適った様々な教育プログラムを提供してまいります。

和やかな雰囲気ながら、活発にやりとりする姿があちらこちらに。

子どもたちの感想

ゲーム終了後、参加者たちがいくつかの問いをもとにゲームを振り返ると、対話や相互理解・尊重の大切さを挙げる声が目立ちました。

①平和を達成するために武力は必要でしたか?

「必要ない」と答えた理由

- 武力なしでも解決できる問題が多かった。本当の世の中でもこうなのではないか。武力なしで解決するほうが平和に近づける

- 同盟を結んだことで、その国との問題は解決できたから など

「必要」と答えた理由

- 他の国が武力を行使する以上、それを牽制しなければならないから

- 武力は話し合いでも解決しない場合の最終手段

- (必要だと思うが)世界を平和にするためだとしても、戦争をしても何も良いことがないと分かった など

②自分の考えや行動はどう変化しましたか?

- 最初は、自分の国さえ得していれば良いと思ってしまっていたが、相手にはどんなメリットがあるか、考えることも大切だと思った

- 他国と戦争さえしていなければ、世界は平和だと思っていたが、他国との交易やチーム(国)の状況も世界平和には必要不可欠と学んだ

- 「世界の問題なんて、今の大人が何とかするからいいや」と考えていたが、大人では解決できない場合、自分たちがそれをしないといけないのだと思った など

③一番印象に残っている場面や問題解決の方法は?

- 問題の解釈や視点を変えることで解決した方法 など

④世界の問題を解決する上で、一番有効な方法は?

- 本来の目的は何なのかを考え直す

- できるだけ自分と相手の利になる交渉をする

- いろいろなところに焦点を当てて、物事を考える

- そんなものはどこにもない。一人一人が変わることだけ。強いて言うなら教育をもっと良くする など

保護者からの感想

ゲーム参加期間中の子どもたちの様子について、保護者たちから肯定的な感想が届きました。

- 初対面の子どもたちと交流をしながら、交渉をし、自分たちではどうしようもできない事象への対応、時間との闘いといった現実世界で起こる課題を体験できた

- 実際に役割を持って経験することで、この世界の解像度が上がったと思う

- ゲームという形で、課題に当事者として参加し、世界の問題について理解を深めることができたように思う など

【協力】一般社団法人 ワールドピースゲームジャパン、ケイ・インターナショナルスクール東京